2022/07/29

�C�l�̐����Part�S

�C�l�̐����Part�S

�앨��U�ł��B

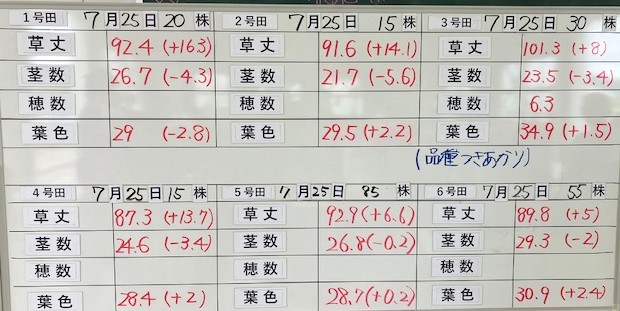

�c��_��̊w�Z�c�̐�����X�V���܂����B

�����̃C�l�i��u��������v���o�䂵�܂����̂ŁA����͕䐔���������Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�u����i�����j�v�u�s���i�{�j�v�u�䐔�i�{�j�v�u�t�F�iSPAD����l�j�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�e���l�e�́i�j���͑O��l�Ƃ̔�r����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�i�큁�R���c�́u��������v����ȊO�͂��ׂāu�R�V�q�J��BL�v

�@

���琔�l�̏W�v���

2022/07/28

���Z���������钆�w���̌����w�����{���܂����I

���Z���������钆�w���̌����w�����{���܂����I

�@�ߘa�S�N�V���Q�V���i���j�A�{�Z�_�ꂨ��ѐ�D�_��Œ��w���̌����w�����{���܂����B�����S�V�Z�A���O�P�Z�̒��w�Z����A���k�P�V�U���A�ی�ҋy�ш��������W�U�����Q�����܂����B

�@��N�Ɠ��l�ɐV�^�R���i�E�C���X�����NJg����l�����A�ߑO�ƌߌ�ɕ����Ď��{�B�Q�����k�́A�X��U�i�앨�A��A���ԁA�ʎ��A�����A�������A�H�i�����A�Βn�H�w�A���y�j�ɕ�����A���Δ_�э��Z�̂R�N������̂ƂȂ�A���w���ɒ��J�ɂ킩��₷�����������܂����B�܂��A���N�͐��k���̂ƂȂ�ē���̌��w�K�̕⍲��S�����A�ӗ~�I�Ɏ��g�ޒ��w���̎p��ŎB�e����ȂǁA���w���ƍ��Z���̌𗬂̎p����ۓI�ł����B

�@

��̎��n�̌������Ă��钆�w��

���Δ_�э��Z���k����������钆�w��

2022/07/27

�������u�}���̎��n���}���܂����v

�������u�}���̎��n���}���܂����v

�@�������R�[�X�ł��I�T���ɒ�A�����}�������n�����}���A�Q�A�R�N�������Ŏ��n��Ƃ��s���܂����B���V���̒��ł̍�Ƃł������A�S�������͂��e�L�p�L�ƍ�Ƃ��s�����Ƃ��ł��܂����B���n�����}���͔̔����A�����p�Ɏ��������H�ׂĂ݂܂����I�̂ꂽ�Ă̏{�̂��̂�H�ׂ���̂��_�ƍ��Z�̑�햡�ł��B�̂ꂽ�Ă̎}���͊Â݂������i�ʁI�V���̉Ă̖��A���y���l�ł����I

�@

2022/07/26

�R�V�q�J��BL�ɂP��ڂ̒ǔ�����܂����I

�R�V�q�J��BL�ɂP��ڂ̒ǔ�����܂����I

�@�c��_��̐��c�ō͔|���Ă���C�l�i��u�R�V�q�J��BL�v�ɂP��ڂ̒ǔ���s���܂����B

�@���璲���̌��ʂ���ǔ삷��엿�̗ʂ�����o���A�����������ĂɂȂ�悤�肢�����߂ē��͎U�z�@���g���ĎT���܂����B

�@���̓��͎U�z�@�͔엿�͂Ŕ���A�ȗ͂œc��ڑS�ʂɋϓ��ɎT����֗��ȋ@�B�ł��B�������A���܂��g�����Ȃ��ɂ͌o�����K�v�ł��B

�@

2022/07/25

��������̏o�䂪�m�F����܂����I

��������̏o�䂪�m�F����܂����I

�@�c��_��̐��c�ō͔|���Ă���C�l�i��u��������v�̏o�䂪�m�F����܂����B�o��Ƃ͕䂪�������āA�s�i�b�j�̒�����o�Ă��鎖�ł��B

�ʐ^�̒����Ɍ�����t�ł͂Ȃ��ΐF�̕��̂���ł��B���ꂩ��ꃖ���قǂ����Ď��������H�ׂ�ĂւƐ������Ă����܂��B

�@

2022/07/25

���ʎ��K���s���܂����I�i�Q�N���Βn��)

���ʎ��K���s���܂����I�i�Q�N���Βn��)

�@�Q�N�����Βn�Ȃł́A���N���g���o�[�X���ʂ����{���܂����B

�@�ߔN�A�h���[���⎩���ǔ��g�[�^���X�e�[�V�����Ȃǂ̍Ő�[���ʊ�B���嗬�ł��B�������A�������͑��ʂ̊�b�ł��鑪�����A�|���ڂ𗘗p���č����x�ɂȂ�悤������ϑ����܂����B

�@�Ȃ��ɂ́A���ڂ̓ǂݕ����ԈႦ�A�쒠�ɂ�������l���L������ȂNj�킵�܂������A���e�덷���i5�o�ȓ��j�Ŋϑ����邱�Ƃ��ł��܂����B����́A���d��Ōv�Z���A�덷�̕�����Ă���CAD�Ő}�ʂ��쐬����\��ł��B

�@

�����x�̌��ʂ��o���ɂ͊��ڂ̂˂����������܂���

�ϑ��l�̓ǂݕ����Q�l�ȏ�Ŋm�F���Ă��܂�

2022/07/22

���_���荞�ݎ��K���s���܂����i�Βn�H�w�R�[�X�j

���_���荞�ݎ��K���s���܂����i�Βn�H�w�R�[�X�j

�@�Q�N���Βn�H�w�R�[�X�ł́A�R���i�E�C���X�����g��ɂ��Վ��x�Ƃ�~�J�J����̓V��s���łȂ��Ȃ����K���ł����ɂ��܂������A�V���Q�O���ɂ悤�₭�w�Z�̐Ԗ�̓��H�ɉ������u�C�k�c�Q�v�̐����_�����荞�݂܂����B

�@����͎������Q�N�����Βn�Ȃ̗Βn�H�w�R�[�X�Q�O������Ƃ����܂����B�����p�̃o�b�e���[���o���J�����g���A��ۂ悭���J�ɍ�Ƃ����܂����B������̐��|�����ꂢ�ɍs���A�����Ǝҕ��݂̎d�オ��ƂȂ�܂����B������A�Z�n���̐A�����A�C�U���I�̓m�A���듙�̊Ǘ����K���ċx�ݒ������{����\��ł��B

�@

���_�̓V�[�͎O�r���g���܂���

�n��̃S�~�X�e�[�V�������ӂ��|�ق����Ő��|���܂���

2022/07/21

���y�ؐ�U�i�P�N�_�Ɖȑ������K�Љ�j

���y�ؐ�U�i�P�N�_�Ɖȑ������K�Љ�j

�@���y�ؐ�U�̂P�N���������K�̂P��ڂ̃��[�e�[�V�����ł́A�{�݁E�ݔ��̌��w���s���A�{��U�̊w�K���e�̏Љ���s���܂����B���w�̋��ނƂ��čZ���𗬂���F��ƕ~�n�̋��E�ɉ����ė����V��F��̌�ݐ����̈Ⴂ�ɂ��Ă�������܂����B��ݕ��@�̈Ⴂ�ɂ��A���̗L���A���H�[���A�͏��̓y���͐Ϗ��A������ɗ^����e���ɂ��Đg�߂Ȋ����ώ@�������Ƃœy�؋Z�p�ɑ��闝�����[�܂�܂����B

�@

�ΐς��

�R���N���[�g�u���b�N���

2022/07/20

�Βn�H�w��U�i�P�N�_�Ɖȑ������K�Љ�j

�Βn�H�w��U�i�P�N�_�Ɖȑ������K�Љ�j

�@�Βn�H�w��U�ł́A��N�P�N���������K�̐�U�����߂郍�[�e�[�V�����w�K�ŗ��R���P���ԕ����A���n�ŐX�т̑��ʓI�@�\���w��ł��܂��B

�@�������{�@�\�ł́A���t�y�̕ې��\�͂��m�F���A�y���ЊQ�̖h�~�ɖ𗧂��Ă��邱�Ƃ��w�т܂����B�܂��A���������̔�Q�����ۗ����͂ꂵ���ԏ����m�F�B���{�t�߂Ƀ}�c�m�}�_���J�~�L���̗c�����������ώ@���A���R�̐X�т̏d�v�����w�т܂����B�S������T���ɂ����Ă͑u�₩�ȐV�A�U���̔~�J�ɓ���Ɨ��[�܂�A���N�͑����~�J�����ō����̒��ł������A�X�̒��͎s�X�n�Ɣ�ח������A���k�͔��ŐX�т������邱�Ƃ��ł��܂����B�Q�w���ȍ~�̂Q��ڂ̃��[�e�[�V�����́A��H���g���J���i�Ńq�m�L���ޗ��ɔ����e���쐬����\��ł��B

�@

�������ꂽ���Δ_�э��Z���R

�w�Z���R�ŐX�т̑��ʓI�@�\���w�Ԑ��k����

2022/07/19

�v���W�F�N�g���\����ɏo�ꂵ�Ă��܂���

�v���W�F�N�g���\����ɏo�ꂵ�Ă��܂���

�@�������R�[�X�u�y��ǁv�ł��I�������́A�V���W���ɉ��Ύs���̈�قŊJ�Â��ꂽ�����̔_�ƍ��Z�̑�\���W�܂�v���W�F�N�g���\�����ɏo�ꂵ�Ă��܂����I�������́u�V�ރq���[�}���T�[�r�X�v�̕���ŏo�ꂵ�A�D�G�܂���܂��邱�Ƃ��o���܂����I�k�M�z���o��̖��͊��킸�c�O�Ȍ��ʂƂȂ�܂������A���������o�l�ɁA���ꂩ��������ɗ͂����Ă��������Ǝv���܂��I�I

�@

�y��ǂ̔ǒ�

���\�̗l�q

2022/07/14

�C�l�̐����Part�R

�C�l�̐����Part�R

�앨��U�ł��B

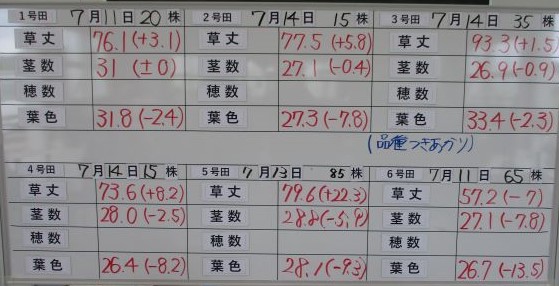

�c��_��̊w�Z�c�̐�����X�V���܂����B

���璲���̌��ʁA�t�F�����̎����̊��������Ă����̂ŁA�߁X�A�ǔ���������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�u����i�����j�v�u�s���i�{�j�v�u�t�F�iSPAD����l�j�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�e���l�e�́i�j���͑O��l�Ƃ̔�r����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�i�큁�R���c�́u��������v����ȊO�͂��ׂāu�R�V�q�J��BL�v

�@

�t�F���v���ł���uSPAD�v�B�t�Ɋ܂܂��t�Αf�i�N�����t�B���j�̗ʂ�SPAD�l�Ƃ��ĕ\���v����ł�

2022/07/07

�C�l�̐����Part�Q

�C�l�̐����Part�Q

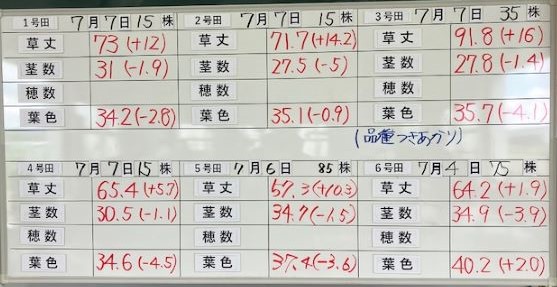

�앨��U�ł��B

�c��_��̊w�Z�c�̐�����X�V���܂����B

���E�u����i�����j�v�u�s���i�{�j�v�u�t�F�iSPAD����l�j�v

�@�E �e���l�e�́i�j���͑O��l�Ƃ̔�r����

�@�E �i�큁�R���c�́u��������v����ȊO�͂��ׂāu�R�V�q�J��BL�v

�@

SPAD��p���ėt�F�𑪒肵�Ă���l�q